Second Victim: „Hilfe statt Strafe"

Von psychisch Verwundeten war die Rede und von Gesundheitspersonal, das die Grenzen seiner Belastbarkeit längst hinter sich gelassen hat: So genannte „Second Victims“ sind Mitarbeiter im Gesundheitssystem, die durch Fehler und falsche Handlungen an Patient:innen selbst belastet, gar traumatisiert werden. Das Thema stand bei einem Aktionstag an der Wiener MedUni im Fokus. Ein Einblick in mangelhafte Fehlerkultur und unterschiedliche Wege der Bewältigung.

Zwei Arten, wie Gesundheitspersonal traumatisiert werden kann, gibt es, so der Internist Albert Wu von der Johns Hopkins University in Baltimore: Einerseits seien wir, wenn Fehler passieren, mit uns selbst am strengsten und erlauben uns harsche Selbstkritik, die uns in Folge ängstlich und unsicher macht, was ja zutiefst menschlich ist. Und andererseits gäbe es da noch das Umfeld, in dem Menschen arbeiten. Und das kann bekanntlich höchst toxisch sein. Ein solch toxisches System kultiviert eine Shame-and-Blame-Kultur, es sucht nach Schuldigen und verurteilt Fehler, anstatt nach Ursachen zu suchen und Hilfe anzubieten.

Aber „seltsamerweise gibt es in der heutigen Medizin keinen Platz für Fehler“ lautet ein zentraler Satz aus Wus einflussreichem Artikel, den er 2000 im Medizinjournal BMJ veröffentlicht hat und der dem Phänomen seinen Namen gab: „Second Victim“. Eine funktionierende Fehlerkultur, ein konstruktives Fehlermanagement, ist nach wie vor keine Selbstverständlichkeit. Und es gibt im Medizinbetrieb eben nicht nur „First Victims“, also Patient:innen, die leiden, wenn ein Fehler passiert. Es gibt auch die davon traumatisierten Mediziner:innen, die „Second Victims“. Und eine Kultur des Fingerzeigens auf Schuldige, ein Abstrafen oder Totschweigen gibt es noch immer. Und die macht mindestens so krank wie das eigentliche Fehlverhalten.

Betroffen sind alle

Das Thema ist nicht erst seit der Covid-Pandemie ein sehr präsentes: Intensivmediziner Reinhard Strametz, der an der Rhein Main Universität die Professur „Medizin für Ökonomen“ innehat und sich unter anderem mit Patientensicherheit beschäftigt, erwähnte in seiner Keynote vergangene Woche in Wien, „dass bis zu 50 Prozent der befragten Ärzt:innen in Studien vor allem aus den USA und Europa angeben, in den letzten drei Jahren einen sie selbst belastenden Fehler gemacht zu haben“. Diese Zahlen stammen übrigens aus präpandemischen Zeiten. Strametz vermutet mit Blick auf die viel kleiner dimensionierte Sars-Cov-1 Epidemie aus 2003 als Vergleich (hier gaben bis zur Hälfte des damals befragten Gesundheitspersonals akute psychische Belastungsreaktionen an) bei der aktuellen Pandemie „eine sehr hohe, mit Latenz versehene Welle an Second Victims unter dem Gesundheitspersonal“.

Zudem sind Experten der Meinung, so Strametz, dass sich längst nicht mehr die Frage stellt, ob man betroffen ist, sondern nur mehr wann das passieren wird. Eine alarmierend hohe Zahl von 20 Prozent an Second Victims sagt zudem, dass sie sich nie völlig von diesem Ereignis, das zu einer Traumatisierung geführt hat, erholen konnte.

Wer gehört nun zu denjeingen, die eher „Second Victims“ werden können? Vorweg: Betroffen von Fehlern, kritischen Ereignissen und near misses, also einem Fehlverhalten, das nicht unbedingt ein akutes Problem verursacht, sind Frauen und Männer genauso wie Berufsanfänger und renommierte, erfahrene Kliniker. Heißt: Es gibt keine Prävalenz, wer zum „Second Victim“ werden kann und das macht das Phänomen quer durch alle Berufsgruppen in der Medizin so omnipräsent. Es gibt allerdings individuelle Risikofaktoren und das sind wenig überraschend die Länge der Berufszugehörigkeit und die Ausprägung bestimmter psychologischer Persönlichkeitsmerkmale („Big Five“). Menschen, die zum Beispiel eine niedrigere Resilienz und ein höheres Maß an Neurotizismen, also emotionaler Labilität und Verletzlichkeit, aufweisen.

Die Folgen einer solchen Traumatisierung als „Second Victim“ sind eine Lose-Lose-Situation für beide Seiten, also für das Gesundheitspersonal und die Patient:innen. Warum? Weil Mitarbeitersicherheit automatisch auch Patientensicherheit ist, so Strametz, denn „als Folge entsteht bei traumatisierten, verunsicherten Ärzt:innen etwa eine defensive Medizin, zu Ungunsten der Patient:innen.“ Also eine Medizin, die vorrangig darauf abzielt, Konflikte etwa mit Patientenanwälten zu vermieden, egal, ob die Therapie nun die optimale ist oder nicht.

„Das Team ist Heimat“

Auf persönlicher, menschlicher Ebene entwickeln sich ganz unterschiedliche Konsequenzen bei den Betroffenen: Strametz spricht hier von „dysfunktionale Verarbeitungsmechanismen, die von Isolation und dem Verlust in die eigenen Fähigkeiten reichen oder der Entwicklung von Depressionen. Substanzgebrauch, um Flashbacks an das Erlebte zu kompensieren, die bereits erwähnte defensive Medizin und überhaupt ein Absicherungsverhalten erweitert den Kreis der ungesunden Verarbeitungsmechanismen.“ Und schließlich stehen am Ende der Berufssausstieg und – im schlimmsten und radikalsten Fall – die Selbsttötung.

Dabei gibt es, so sagen evidenzbasierte Studien, recht effiziente Wege aus dem Teufelskreis, auch wenn, wie Strametz sagt „rund zwei Drittel der Betroffenene ihre Probleme eben dysfunktional verarbeiten“. Ideal wäre das Wachsen an einem Problem, auch, um quasi als Beispiel für die Kollegen zu fungieren, was aber selbstredend nur teilweise gelingt. Ein Weiterleben mit psychischen Narben ist wohl das, was die meisten an unsichtbarem Ballast eine Zeit lang oder gar für immer mit sich tragen.

Angelika Flynn, die als Anästhesistin am Krankenhaus Hietzing in Wien arbeitet und die Projektleitung der KoHi (Kollegiale Hilfe) innehat, skizziert den Weg aus der Traumatisierung ganz konkret : „Was brauchen die Kollegen denn wirklich, wenn Ereignisse weit außerhalb des gewohnten Bezugsrahmens stattfinden? Wenn außergewöhnliche Todesfälle passieren, wenn Mitarbeiter Fehler begehen, wenn man in einen ethischen Konflikt gerät? Sie brauchen das Gespräch auf Augenhöhe mit Kollegen und das Gefühl, nicht von ihrem Team fallengelassen zu werden. Denn in unserem Team sind wir im Job beheimatet. Wenn man von seinem Team das Gefühl bekommt, nicht gut genug gewesen zu sein, dann schafft das Distanz und Isolation und das ist das meiner Meinung nach wirklich Schädigende.“

Eine streng hierarchische Führungskultur und mangelnde Mitarbeiterempathie und zwar auf allen Ebenene, beim Abteilungsleiter angefangen, sind ihrer Meinung nach etwas zutiefst Kontraproduktives, wenn es um Hilfe für „Second Victims“ geht. „Es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, wo man spürt, dass der Führungsebene, und damit meine ich nicht nur derjenigen ganz oben, wichtig ist, Mitarbeiter gerecht zu behandeln. Sonst funktioniert so ein System der Kollegialen Hilfe nicht.“ Just Culture heißt der dazugehörige Begriff, in dem man nicht nur den Einzelnen in die Pflicht nimmt oder gar Sündenböcke sucht, wenn es um Fehler geht, sondern sich das dahinterliegende System genauer anschaut, inklusive allen Beteiligten und den Arbeitsabläufen. Und die psychische Erste Hilfe sei enorm wichtig, so Flynn. Vielfach wurden derartige Ressourcen bisher von Vereinen oder Ehrenamtlichen bereitgestellt, Stichwort Personalmangel, es gibt aber auch Spitäler wie das Krankenhaus Hietzing, die derartige Projekte selbst in die Hand genommen haben und Kooperationen sowie Schulungen für peers anbieten.

Albert Wu, der die „Second Victim“ Problematik geprägt hat, findet zum Thema Bewältigungsstrategien in einem Interview eindringliche und durchaus auch hochmoralisch aufgeladene Worte: „In unserer westlichen Kultur könnte eine Entschuldigung der erste Schritt für den Arzt sein, eine Art Sühne. Aber es geht nicht darum, persönliche Verantwortung damit abzugeben, es sollte darum gehen, das Richtige zu tun.“ Das dieses hehre Ziel im Anlassfall aber mit dem jeweiligen Haus und Arbeitgeber zu koordinieren und das Thema ein heikles ist, darf man unter den handelnden Akteuren als bekannt voraussetzen. Es scheint aber, als würde sich die Fehlerkultur langsam in eine Richtung bewegen, die Albert Wu wohl als die richtige definieren würde.

Albert Wu: Medical error: The second victim

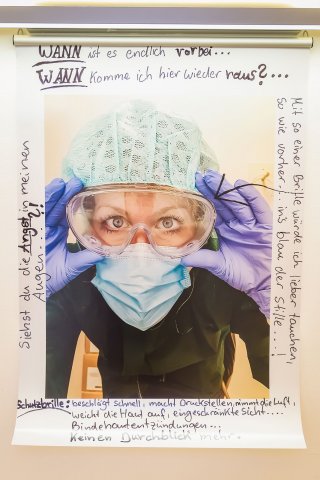

Die Bilder rechts stammen aus dem Buch „Don’t let me down“ von Günter Valda