Sie ist selten, komplex und medikamentös schwer in den Griff zu bekommen: Die Tuberöse Sklerose. Die neurologische Krankheit steht im Zentrum der Studie, die als Kooperation zwischen dem Biotechnologieunternehmen IMBA (Institut für Molekulare Biotechnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Anm.) und der MedUni Wien/AKH vor zwei Jahren ihren Anfang nahm. Einen Teilbereich des Krankheitsbildes haben die Forscherinnen und Forscher des IMBA in dreidimensionalen Gehirnmodellen aus umprogrammierten Stammzellen von Patienten nachgebildet. Sie entsprechen dem Gehirn eines Embryos im Frühstadium.

medinlive: Frau Dr. Feucht, bevor wir auf das „Projekt Epilepsie“ zu sprechen kommen, wie ist die Ausgangslage zu dem Krankheitsbild der Tuberösen Sklerose, die im Fokus des Projekts steht?

Feucht: Die Tuberöse Sklerose (TSC) ist eine seltene genetische Erkrankung, die zur Tumorbildung in verschiedenen Organen führt, unter anderem auch im Gehirn. Bedingt durch diese Tumore kommt es zu verschiedenen neurologischen und psychiatrischen Störungen. Rund 90 Prozent der Patienten mit TSC leiden an Epilepsie mit - in der überwiegenden Mehrzahl Beginn in den ersten Lebensjahren. Betroffene Säuglinge und Kleinkinder neigen zudem dazu, sogenannte epileptische Enzephalopathien (EE) mit signifikanter Beeinträchtigung der weiteren Entwicklung zu entwickeln.

medinlive: Welche Ansätze wurden bisher in der Behandlung verfolgt?

Feucht: Aktuelle Therapie-Ansätze setzen einerseits auf frühestmögliche Diagnosestellung (idealerweise pränatal oder unmittelbar nach der Geburt), regelmäßiges EEG-Screening (Elektroenzephalographie, Anm.) sowie eine „präventive“ Behandlung bereits ab dem Moment, wo die Kinder zunehmend spezifische EEG-Veränderungen entwickeln. Unklar ist derzeit noch, ab welchem Zeitpunkt genau eine Behandlung sinnvoll bzw. notwendig ist.

Die Suche nach dem optimalen Zeitpunkt für den Beginn der Behandlung bzw. die Definition eines point of no return, ab dem eine Rückkehr des EEG zum Normalzustand unmöglich ist, stand auch im Fokus eines EU-Projekt namens „EPI Stop“, an dem das pädiatrische Epilepsiezentrum Wien am AKH teilnahm. Dabei wurden Säuglinge mit TSC regelmäßigen EEG Untersuchungen unterzogen und randomisiert zwei Behandlungs-Gruppen zugeteilt: präventive Behandlung mit einem Antikonvuslivum bereits bei Auftreten epilepsiespezifischer EEG Veränderungen oder konservative Behandlung erst bei Auftreten von Anfällen. Und, obwohl es den Anschein machte, dass die präventive Behandlung auch hier noch zu spät angesetzt wurde, zeigte sich, dass sich die Kinder der präventiven Gruppe bei der Kontrolle im Alter von zwei Jahren weniger schwere Epilepsieverläufe zeigten und sich deutlich besser entwickelt hatten als jene in der konservativen Behandlungsgruppe.

Da bei TSC-assoziierten Epilepsien konventionelle Antikonvulsiva in der Regel nicht sehr wirksam sind bzw. viele Patienten sich als pharmakoresistent erweisen, ist der zweite Ansatz, neue Substanzen zu finden, welche nicht nur symptomatisch die Anfälle behandeln, sondern auf Basis der aktuellen Kenntnisse des zugrundeliegenden Gendefektes und seiner Auswirkungen den Krankheitsverlauf per se modifizieren. Hierbei dient die Tuberöse Sklerose mittlerweile als Modell für den sogenannten mTOR-Mechanismus, den die zugrundeliegende Genmutation (konkret geht es um die Gene TSC1 und TSC2) beeinflusst, und so zur Entstehung von Tumoren bzw. zur Entstehung von Epilepsie führt. Dies führte zur teils sehr erfolgreichen Anwendung sogenannter mTor-Inhibitoren (Verwendung von Substanzen, die bereits aus der Transplant-Medizin und Onkologie bekannt waren). Allerdings führten mTOR Inhibitoren nicht bei allen TSC Patienten zum gewünschten Effekt und war auch die Wirksamkeit bei Epilepsie – verglichen mit jener bei der Behandlung der Tumore in Gehirn, Niere und Lunge - insgesamt deutlich geringer als erhofft.

medinlive: Welche Überlegungen standen hinter dem „Projekt Epilepsie“, an dem sie gemeinsam mit dem IMBA arbeiten?

Feucht: Dahinter stand die Idee, den der TSC zugrundeliegenden Krankheits-Mechanismus genauer studieren zu können. Das ist generell nicht so einfach. Zwar kann man an Gehirngewebe von Patienten nach Tumor- und Epilepsiechirurgie untersuchen, dieser Ansatz stößt allerdings sehr schnell an Grenzen. Weiters ist die Testung neuer Substanzen an Säuglingen und Kleinkindern generell schwierig und durch ethische Auflagen limitiert.

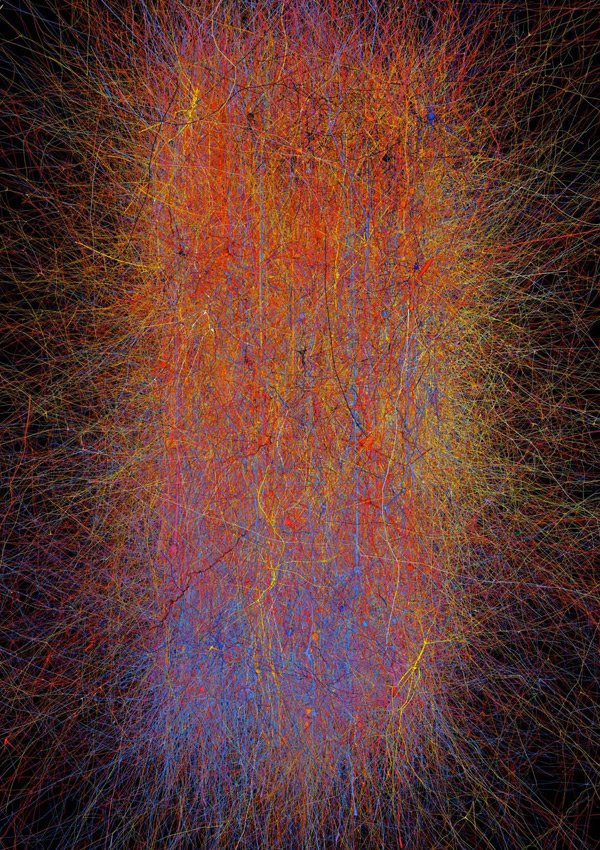

Daher schien der Doppelansatz für den Patienten individuell ein Organoid herzustellen und an diesen sowohl Grundlagen der Erkrankung zu untersuchen als auch mögliche Therapieansätze zu testen, eine reizvolle Alternative. Konkret werden Blutzellen von Patienten entnommen, in Stammzellen rückgeführt, daraus Neuronen erzeugt und zerebrale Gehirnmodelle hergestellt, an denen man weiter untersuchen kann.

medinlive: Wie viele Probanden gab es? In welcher Phase befindet sich die Studie?

Feucht: Es wurden in einem aufwendigen und teuren Verfahren von drei Patienten Organoide hergestellt, die unterschiedliche Merkmale dieser Erkrankung aufwiesen. Nun sind die ersten Untersuchungsergebnisse fertig und wurden mit jenen im Gewebe von operierten Patienten verglichen.

medinlive: Wie steht es um die Finanzierung?

Feucht: Noch ist das Projekt durch Zuwendung der Stadt Wien gefördert (Die Stammzell-Initiative am IMBA wird durch eine Förderung des Bundesministeriums für Wissenschaft sowie durch die Stadt Wien finanziert, Anm.). Die weitere Finanzierung muss noch geklärt werden. Da merkt man auch die Hürden zwischen einem rein theoretischen Institut und einer rein klinischen Abteilung. Die Frage ist auch, wie wir die Translation vom Objektträger zum Patienten finden. Das ist gerade der schwierigste Schritt, nämlich, dass es zeitlich, vom Aufwand und den Kosten machbar ist. Der Aufwand, um eine klinische Studie - noch dazu bei Säuglingen - durchzuführen, ist enorm. Es ist ein komplizierter und langatmiger Prozess, bei dem im Vorfeld sehr viel organisatorische Arbeit notwendig ist. Das zeigte sich etwa auch bei dem Projekt „Epistop“. Da haben manche Zentren in Europa bis zum Ende des Projekts, das über fünf Jahre ging, letztlich die Erlaubnis ihrer lokalen Ethikkommission nicht bekommen.

medinlive: Gibt es Vorreiterprojekte im Bereich der Tuberösen Sklerose, an denen man sich orientieren kann?

Feucht: Beispielhaft war sicher das von Novartis initiierte Projekt TOSCA (ich war hier Mitglied des scientific advisory boards), ein Krankheitsregister mit assoziierten prospektiven klinischen und genetischen Sub-Projekten, das weltweit Daten von über 2000 Patienten mit TSC über einen Zeitraum von acht Jahren einschloss. Das Projekt war extrem erfolgreich, auch waren weitere Projekte angedacht für andere Erkrankungen, bei denen der mTOR Mechanismus eine Rolle spielt. Nach Umstrukturierungen im Unternehmen wurde das Tuberöse Sklerose-Projekt jedoch beendet. Die begonnenen Studien ohne die weitere Unterstützung der Firma fortzuführen war leider unmöglich.

medinlive: Welche Alternativen gäbe es?

Feucht: Sogenannte „investigator initiierte“ Studien (von Prüfärzten oder Studienzentren initiierte und geplante Studien ohne primär kommerzielles Interesse, Anm.), die als Antrag um Unterstützung sowohl an Forschungsfonds als auch an Pharmakonzerne herangetragen werden, sind eine Alternative. Hier ist vorstellbar, dass Firmen eventuell daran interessiert sind Medikamente am Organoid zu testen. Wir sind sehr eingenommen für dieses Projekt, weil es wegführen würde von den Schwierigkeiten an ganz kleinen Kindern Medikamentenstudien machen zu müssen. Stattdessen könnte man eben individuell Organoide erstellen und quasi an einem Aviator testen. Auch wären Eltern eher zu gewinnen sein und die Rekrutierung damit leichter, da außer, dass primär Blutabnahmen nötig sind, keine weiteren Eingriffe am Kind mehr vonnöten wären.

medinlive: Und gerade das kann ja natürlich ethische Fragen nach sich ziehen, etwa wie diese Zellen weiterverwendet werden?

Feucht: Das ist eher unser Problem, denn wir haben sehr strenge ethische Auflagen, deren Klärung manchmal lange dauert.

medinlive: Um welche Auflagen geht es konkret?

Feucht: Man muss der Ethikkommission eine Medikamentenstudie mit Hintergrund, genauem Studienprotokoll, Effizienz- und Sicherheitsprüfung vorlegen. Das ist im Kindesalter ein aufwendiger und in der Regel langwieriger Prozess. Ergeht die Bewilligung, ist die Rekrutierung von Patienten in einem kleinen Land wie Österreich, extrem schwierig. Würde man aber weiterdenken etwa an eine europaweite Verbundstudie, hätte man derzeit wieder das Problem mit verschiedenen Institutionen in verschiedenen Ländern und damit enorme Kosten und Zeitverlust. Die Schaffung Europäischer Referenznetzwerke, deren Mitglieder sich verpflichten, in der Behandlung, Lehre und Forschung seltener Erkrankungen zusammenzuarbeiten soll diese Problem in Zukunft minimieren.

medinlive: In welcher Phase befindet sich die Studie zum Dravet-Syndrom?

Feucht: Diese Untersuchung steht am Beginn: Das Dravet-Syndrom ist eine Erkrankung, die auch genetisch verursacht ist (die Mutation führt zu einem Funktionsverlust/loss of function am Natriumkanal). Die Erkrankung betrifft das primär das Gehirn (und führt zu neurologischen und psychischen Störungen sowie schwer behandelbaren Epilepsien), aber auch das Herz (und birgt ein erhöhtes Risiko einen plötzlichen Herztod zu erleiden). Spezifischen Veränderungen am Gewebe wie bei TSC sind jedoch nicht sichtbar und (epilepsie-) chirurgische Eingriffe nicht indiziert.

Bisher ist die einzige wirksame Therapie das Vermeiden von Natriumkanal-Blockern, spezifische wirksame Therapien existieren bislang nicht. Ziel des Projektes wäre primär, am Organoid nähere Information über den Krankheitsmechanismus und damit Ideen für innovative Therapieansätze zu gewinnen

medinlive: Der Fokus bei der Arbeit mit Organoiden lege aber grundsätzlich auf beiden Bereichen - Ursachen zu erforschen und neue Therapieansätze zu generieren?

Feucht: Das verbindet die beiden Projekte. Die Idee: ich generiere Wissen darüber, wie die Krankheit funktioniert und versuche den Pathomechanismus aufzuheben oder zumindest zu modifizieren.

medinlive: Wie haben Organoide den Prozess von bench to bedside verändert?

Feucht: Sie umgehen die Notwendigkeit direkt den Patienten zu untersuchen. Das wäre auch bei anderen Erkrankungen möglich.

medinlive: Bei der klinischen Anwendung von Organoiden legt man den Fokus auf komplexere Krankheitsbilder?

Feucht: Ja, Epilepsien sind weder monogenetisch, noch einfach. In den meisten Fällen folgen sie auch nicht den Mendelschen Gesetzen, das heißt, es ist irrsinnig schwierig überhaupt den Defekt zu finden. Mit einer Tiefen-Sequenzierung, also dem next generation sequencing entdeckt man jedoch zunehmend krankheitsverursachende Mutationen. Welche Bedeutung diese Mutationen für die Entstehung der Epilepsie haben, ist nicht jedoch einfach zu beurteilen. Hier könnnen Studien an Organoiden sicher Wissen generieren.

medinlive: Wie zersplittert ist die Forschungslandschaft in diesem Bereich?

Feucht: Sogar dort wo Vernetzung ist, gibt es natürlich Wettbewerb, der einerseits Motor ist, andererseits – bei enden wollenden Ressourcen - auch behindern kann.

medinlive: Sind Sie auf Aspekte oder Entwicklungen in diesem Forschungsfeld gestoßen, die Sie beunruhigt haben?

Feucht: Nein, bis jetzt nicht. Das, was wir wissen wollten, ist so spezifisch, dass ich da kein ethisches Problem sehe: Über diesen Weg (ohne Untersuchung am Patienten selbst) mehr über die Krankheitsursache herauszufinden, sowie besser definieren zu können, wer auf die Therapie mit einem mTor-Inhibitor anspricht (und damit den Betroffenen unnötige Nebenwirkungen durch eine auch extrem teure Therapie zu ersparen) bzw. Behandlungsalternativen für „Non-Responder“ zu finden.

medinlive: Welche Möglichkeiten hat man, wenn das Geld für klinische Studien fehlt?

Feucht: Man kann versuchen Einzelheilversuche zu machen bei therapieresistenten schwerkranken Patienten, wenn es keine Alternativen gibt.

medinlive: Um noch generell über Epilepsie zu reden. Sie haben in einem Interview mit dem „Standard“ gesagt, dass Epilepsie sehr oft falsch diagnostiziert wird. Wie groß ist dieses Problem?

Feucht: Wir sind ein Grad 4 Zentrum, das heißt zu uns kommen Patienten nur, wenn sie eine pharmakoresistente Epilepsie haben. Bei allen Zentren weltweit muss man damit rechnen, dass rund 20 Prozent der Patienten, die geschickt werden, scheinbar pharmakoresistent sind, das heißt entweder überhaupt keine Epilepsie haben oder das Syndrom falsch diagnostiziert wurde und damit auch die Behandlung nicht optimal ist. Ein Beispiel hierbei wäre etwa einem Patienten mit Dravet-Syndrom den Natriumkanalblocker Carbamazepin zu verabreichen (ein häufig verschriebenes Antikonvulsivum, Anm.).

medinlive: Welche Ideen haben Sie, um dieses Thema strukturell zu verbessern?

Feucht: Vertiefte spezifische Ausbildung. Zu schauen, dass alle Ärztinnen und Ärzte, die sich für dieses Gebiet interessieren und darin am Patienten arbeiten wollen, das Zertifikat Epileptologie plus und ein EEG-Zertifikat erwerben, um EEGs richtig interpretieren zu können. Die Ausbildung in Österreich ist über Gesellschaften geregelt: sowohl über die ÖGKN (Österreichische Gesellschaft für Klinische Neurophysiologie, Anm.) als auch über die Österreichische Gesellschaft für Epileptologie, das österreichische Chapter der ILAE (Internationale Liga gegen Epilepsie, Anm.). Die Schwierigkeit für junge Kollegen, die sich für das Fach Kinderheilkunde entscheiden, ist dabei zunehmend die Breite des Faches, in der Neurologie nur ein Teil ist, während im Erwachsenenalter eine eigene Fachausbildung Neurologie existiert.

medinlive: Abschließend noch ein Schwenk zur derzeitigen Situation. Welche Auswirkungen hatte der Coronavirus-Ausbruch auf die tägliche Arbeit in der Station. Zählen Epilepsie-Patienten zur Hochrisikogruppe und gab es Überlegungen oder Empfehlungen zum Absetzen von Medikamenten?

Feucht: Für Patienten mit Epilepsie gibt es gut publizierte Empfehlungen verschiedener Gesellschaften, mittlerweile auch auf der Basis von Autopsie-Befunden. Epilepsie alleine stellt demnach kein erhöhtes Risiko dar. Empfohlen wird, Patienten mit fieberassoziierten Epilepsie-Syndromen (z.B. Dravet Syndrom) und Patienten, die eine immunsupprimierende Therapie (z.B. Everolimus bei TSC, Steroide bei West-Syndrom,…) als Risikogruppen zu führen.

%EF%B9%96itok=NP44dk-C.jpg)