DACH-Studie unterstreicht eklatanten Medizinerengpaß

Am Mittwoch wurden die Ergebnisse einer DACH-Studie zu den Gesundheitsausgaben in Österreich, Deutschland und der Schweiz präsentiert. Das Berliner IGES Institut und das Forschungsinstitut für Freie Berufe der Wirtschaftsuniversität Wien belegen damit ein bereits bekanntes Problem: Es gibt zu wenig Ärztinnen und Ärzte in Österreich, sowohl im niedergelassenen Bereich als auch in den Spitälern. Durch die kommende Pensionierungswelle wird die Thematik noch weiter verschärft werden.

Die Studienergebnisse ermöglichen eine präzise Standortbestimmung und das Identifizieren von Verbesserungspotenzialen. „Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen und die Gesundheitspolitik der künftigen Bundesregierung liefert die Studie wertvolle Grundlagen zu den Fragen, wo Österreich im internationalen Vergleich steht und was wir brauchen“, betont dazu der Vizepräsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer, Johannes Steinhart.

Gerade in der Diskussion über den Ärztemangel wurde über viele Jahre in den OECD-Statistiken mit Zahlen operiert, die keinen tragfähigen internationalen Vergleich ermöglichten. Steinhart: „Das führte zu dem weit verbreiteten Fehlurteil, Österreich hätte – trotz aller von den Patienten erlebbaren Versorgungengpässen – keine Ärzteknappheit, sondern bloß ein Verteilungsproblem. Dieser Irrtum ist eine der Ursachen von vielen gesundheitspolitischen Versäumnissen der vergangenen Jahrzehnte.“

In zehn Jahren werden mehr als ein Drittel aller Ärztinnen und Ärzte im pensionsfähigen Alter sein, bei niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten sogar fast 50 Prozent. Somit gehen jedes Jahr Stellen verloren, die bei Weitem nicht mit jungen Medizinerinnen und Medizinern nachbesetzt werden können. Der mittelfristige jährliche Nachbesetzungsbedarf liegt bei mindestens 1.450 Ärztinnen und Ärzten pro Jahr, um zumindest den Status quo zu erhalten. „Allerdings sind wir weit davon entfernt, diesen Bedarf decken zu können.

An den öffentlichen und privaten Universitäten gibt es jährlich etwa 1.400 Medizinabsolventen, aber nur 60 Prozent davon nehmen ärztliche Tätigkeiten in Österreich auf. Es gibt also ein reales Potenzial von nur 840 Absolventen pro Jahr, und das sind um 610 zu wenig, um den tatsächlichen Bedarf zu decken“, warnt Steinhart.

Rezepte gegen den Ärztemangel gäbe es genügend. In der Schweiz und in Deutschland werden etwa Stipendien vergeben, wenn sich der oder die Studierende verpflichtet, nach Abschluss des Studiums einige Jahre in einer bestimmten Region oder einem Spital zu arbeiten. Ein Modell, dass etwa schon in Niederösterreich Nachahmung fand: Ein Kreditzuschuss für Studierende an der Universität Krems, verbunden mit der Verpflichtung, nach Studienende in einer Krankenanstalt des Landes Niederösterreich oder als niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für die Dauer der Kreditrückzahlung in Niederösterreich tätig zu sein.

Falsche Entscheidungen durch unrealistische Daten

Co-Studienautor Leo Chini, Leiter des Forschungsinstituts für Freie Berufe an der WU Wien, wies in seiner Präsentation unter anderem darauf hin, dass ein Problem der österreichischen Gesundheitspolitik darin liege, dass oft mit unrealistischen Daten operiert werde: „Gerade aufgrund falscher Ärztezahlen wurden viele falsche Entscheidungen getroffen und es wurden die Weichen falsch gestellt. Die Politik ging aufgrund der OECD-Berichte von eine besonders hohen österreichischen Ärztedichte und von einer Überversorgung aus, von der jedoch in der Realität nicht die Rede sein kann.“

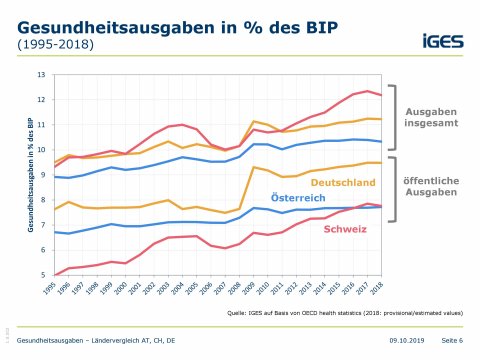

Martin Albrecht, Studienleiter und Geschäftsführer Gesundheitspolitik des IGES Instituts Berlin, zeigte auf, dass Österreich im Dreiländervergleich in puncto Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum BIP mit 10,3 Prozent hinter Deutschland (11,2 Prozent) und der Schweiz (12,2 Prozent) nachhinke: „In den vergangenen 20 Jahren verzeichnete Österreich im Verhältnis zur Wirtschaftskraft zudem den geringsten Anstieg der Gesundheitsausgaben.“

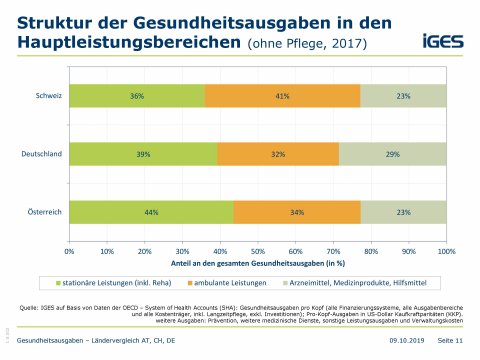

Auch die öffentlichen Gesundheitsausgaben pro Kopf sind im letzten Jahr in Österreich gemäß DACH-Studie mit 4.033 US-Dollar die niedrigsten der drei Länder (Schweiz 4.600 USD, Deutschland 5.056 USD). Auf der anderen Seite zeigen die Studienergebnisse, dass der Anteil stationärer Leistungen (inklusive Rehabilitation, ohne Pflege) an den gesamten Gesundheitsausgaben in Österreich im Dreiländervergleich mit 44 Prozent am höchsten ist. In Deutschland liegt dieser Anteil bei 39 Prozent, in der Schweiz bei 36 Prozent. Sehr hoch ist in Österreich die Zahl der Krankenhausaufenthalte mit 23.067 pro 100.000 Einwohner. In Deutschland ist diese Häufigkeit mit 23.455 noch etwas höher, in der Schweiz mit etwas mehr als 15.000 aber deutlich niedriger.

Zu den Berechnungsmethoden der Ärztedichte merkte Albrecht an, „dass die Grundlagen der OECD-Berechnungen von Land zu Land sehr unterschiedlich sind“. In Österreich wurden in der Vergangenheit Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung stets als gleichwertig mitgezählt, obwohl sie noch nicht voll versorgungswirksam sind, bei der Berechnung der Ärztedichte anderer Länder werden Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung aber nicht mitgezählt. Daraus resultierte die Behauptung, dass Österreich in Europa die zweithöchste Ärztedichte habe.

Albrecht: „Erhebt man die Zahlen der zur selbstständigen Berufsausbildung berechtigten Ärztinnen und Ärzte auf Basis eines Vollzeitäquivalents, so liegen Österreich und Deutschland mit 3,56 bzw. 3,55 pro 1.000 Einwohner gleichauf und im europäischen Mittelfeld. In der Schweiz ist diese Zahl mit 3,31 etwas niedriger.“

Ein weiterer für die Beurteilung des künftigen Ärztebedarfs maßgeblicher Faktor ist laut Albrecht die Altersstruktur: „Der Anteil der Ärztinnen und Ärzte im Alter von mehr als 65 Jahren hat seit dem Jahr 2010 in allen drei Ländern klar zugenommen und beträgt inzwischen in Deutschland 54,1 Prozent aller Ärztinnen und Ärzte und in der Schweiz 54,8 Prozent. In Österreich ist er mit 55,9 Prozent am höchsten. Das bedeutet einen von Jahr zu Jahr zunehmenden Bedarf an zusätzlichen Ärzten, wenn das heutige Versorgungsniveau aufrechterhalten werden soll. Vor dieser Herausforderung stehen alle drei untersuchten Länder.“